Il prosecco, con la sua effervescenza delicata e il profilo aromatico fruttato, si è affermato come uno dei vini italiani più apprezzati e consumati a livello internazionale. Originario delle pittoresche regioni del veneto e del friuli-venezia giulia, questo spumante ha conquistato i mercati globali, superando persino lo champagne in termini di volume di vendite nel 2014. Il suo successo risiede in un meticoloso processo produttivo che spazia dalla cura dei vigneti all’imbottigliamento, un percorso che questo articolo si propone di esplorare in dettaglio.

Le origini e il territorio: il cuore della produzione del prosecco

La storia del prosecco affonda le radici in tempi antichi. Sebbene il termine “prosecco” nella sua accezione moderna compaia per la prima volta nel poemetto “il roccolo” del 1754 , il vitigno che ne è alla base, il glera, ha una storia ancora più remota, con possibili legami con l’antico vino pucino, celebrato da plinio il vecchio e prodotto nell’area di trieste. Nel corso dei secoli, la produzione si è spostata e sviluppata principalmente nelle colline trevigiane, trovando in veneto e friuli-venezia giulia il suo territorio d’elezione. Questa evoluzione storica dimostra come la produzione vinicola sia un processo dinamico, influenzato da eventi storici e fattori geografici.

Oggi, la produzione del prosecco è rigorosamente regolamentata da specifiche denominazioni di origine controllata (doc) e denominazioni di origine controllata e garantita (docg). La zona di produzione doc è piuttosto vasta e comprende nove province: belluno, gorizia, padova, pordenone, treviso, trieste, udine, venezia e vicenza. All’interno di questa area più ampia, si distinguono zone più vocate alla produzione di prosecco di alta qualità, come la regione di conegliano-valdobbiadene, che ha ottenuto la classificazione docg. Questa zona collinare è considerata il cuore della produzione del prosecco superiore. Altre aree di eccellenza includono i colli asolani (asolo prosecco docg) e il superiore di cartizze, una piccola sottozona considerata la “grand cru” del prosecco. La stratificazione qualitativa del prosecco, rappresentata dalla “piramide del prosecco”, evidenzia come la denominazione di origine e la specifica area di produzione siano fattori cruciali nella determinazione della qualità del vino.

Il vitigno principale alla base della produzione del prosecco è il glera, che deve costituire almeno l’85% dell’uvaggio. Il restante 15% può essere composto da altri vitigni autoctoni e internazionali, tra cui verdiso, bianchetta trevigiana, perera, glera lunga, chardonnay, pinot bianco, pinot grigio e pinot nero (vinificato in bianco). La scelta di questi vitigni, insieme alle specifiche condizioni ambientali delle zone di produzione, contribuisce a definire il profilo aromatico e gustativo unico del prosecco.

Tabella 1: la piramide del prosecco

| Categoria | Vino | Zona di produzione | Ettari di produzione |

| Eccellenza cru | Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG | Cartizze | 107 |

| Eccellenza cru | Rive (Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene Superiore DOCG) | 43 micro aree dette “Rive” (frazioni/località di 12 comuni TV) | |

| Storico | Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene Superiore DOCG | 15 comuni TV | |

| Storico | Asolo Prosecco DOCG | 19 comuni TV | |

| Prosecco sottozona trevigiana | Prosecco di Treviso DOC | 95 comuni TV, 1 provincia | |

| Prosecco interregionale | Prosecco DOC | 556 comuni, 9 province, 2 regioni |

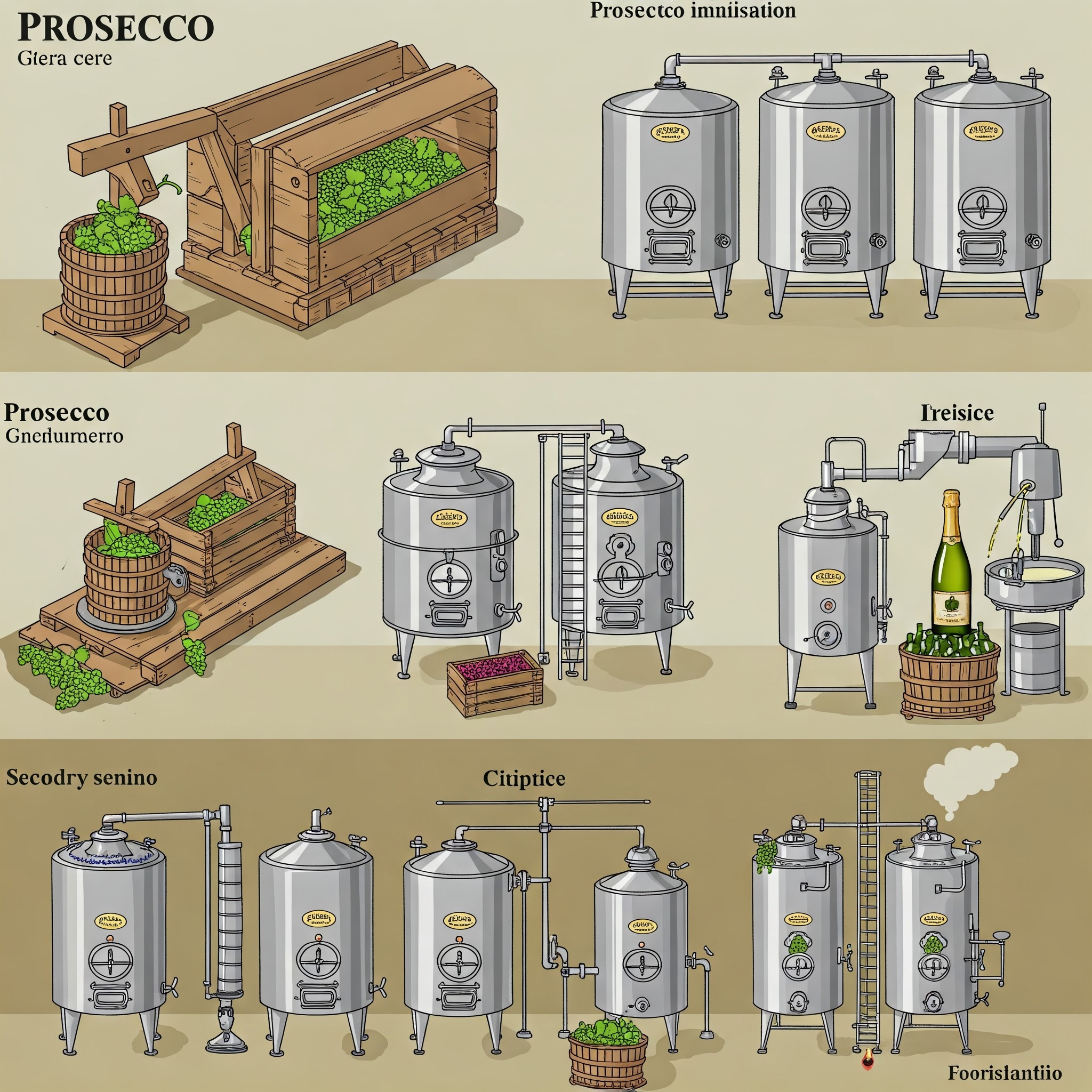

La produzione del prosecco: un metodo unico per un vino frizzante

La produzione del prosecco è un processo articolato che segue rigorosi standard qualitativi, a partire dalla vendemmia fino alla fase cruciale della spumantizzazione.

La vendemmia: il primo passo fondamentale

La raccolta delle uve glera avviene generalmente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, un periodo che può variare leggermente in base alle condizioni meteorologiche annuali. Nelle zone collinari di conegliano e valdobbiadene, dove si produce il prosecco di maggior pregio, la vendemmia viene spesso eseguita manualmente per garantire una selezione accurata dei grappoli e preservare la loro integrità. Al contrario, nelle aree pianeggianti, si ricorre più frequentemente alla vendemmia meccanica, che consente di gestire volumi maggiori con costi di produzione più contenuti. La compresenza di questi due metodi riflette un equilibrio tra la valorizzazione della qualità attraverso la tradizione e la necessità di efficienza nella produzione su larga scala.

La pressatura: l’estrazione del mosto

Una volta raccolte, le uve vengono trasportate in cantina per essere pressate. Questo processo delicato ha lo scopo di estrarre il mosto dagli acini. La parte più pregiata, ottenuta dalla prima spremitura, è denominata “mosto fiore” e si distingue per la sua ricchezza di aromi e per le caratteristiche che renderanno unico il futuro prosecco. Le vinacce, ovvero le bucce e i semi rimasti dopo la pressatura, non vengono scartate ma possono essere utilizzate per la produzione di grappa. La separazione del mosto fiore evidenzia un approccio orientato alla qualità, privilegiando la prima spremitura per le sue qualità superiori.

La decantazione: la limpidezza prima di tutto

Il mosto appena ottenuto dalla pressatura si presenta torbido a causa della presenza di impurità. Per ottenere un vino limpido, il mosto viene lasciato riposare in vasche di acciaio a basse temperature per un periodo di almeno una notte. Questo processo di decantazione a freddo permette alle particelle solide di depositarsi sul fondo della vasca, rendendo il mosto naturalmente più limpido. Una volta raggiunta la limpidezza desiderata, i sedimenti vengono rimossi e il mosto è pronto per la fase successiva della vinificazione. Questa fase sottolinea l’importanza della limpidezza nel prodotto finale.

La vinificazione: la trasformazione del mosto in vino base

La fase di vinificazione ha inizio con l’aggiunta di lieviti selezionati al mosto decantato. Questi lieviti innescano la fermentazione alcolica, un processo biochimico durante il quale gli zuccheri presenti nel mosto vengono trasformati in alcol etilico e anidride carbonica. La fermentazione avviene in vasche di acciaio a temperatura controllata, generalmente tra i 15° e i 20°c, e dura circa 18-20 giorni. Al termine della fermentazione, si ottiene il vino base, che viene lasciato maturare a basse temperature per favorire la precipitazione di eventuali ulteriori depositi e raggiungere una maggiore stabilità e limpidezza. Il controllo preciso della temperatura durante la vinificazione è fondamentale per preservare gli aromi delicati e fruttati tipici del prosecco.

La presa di spuma: il metodo charmat-martinotti e la nascita delle bollicine

La caratteristica distintiva del prosecco spumante è la sua effervescenza, ottenuta attraverso il metodo charmat-martinotti, noto anche semplicemente come metodo martinotti. Questo metodo prevede una seconda fermentazione del vino base in grandi recipienti di acciaio inox a pressione, chiamati autoclavi. Al vino base vengono aggiunti lieviti selezionati e una miscela di zuccheri, il cosiddetto “liqueur de tirage”, che innescano la rifermentazione. L’anidride carbonica prodotta durante questa seconda fermentazione rimane intrappolata nell’autoclave a pressione, creando le caratteristiche bollicine del prosecco. La durata della presa di spuma in autoclave è di circa quattro settimane, un periodo in cui la gestione dei tempi e la precisione sono cruciali per garantire la freschezza, la fragranza e l’equilibrio tra acidi e zuccheri tipici del prosecco superiore. Al termine della rifermentazione, il vino viene raffreddato e filtrato per eliminare i lieviti. Successivamente, viene imbottigliato in condizioni isobariche, ovvero mantenendo la stessa pressione presente nell’autoclave, per preservare le bollicine. L’utilizzo esclusivo del metodo charmat-martinotti per il prosecco spumante lo differenzia da altri spumanti come lo champagne, prodotto con il metodo tradizionale della rifermentazione in bottiglia, influenzando le caratteristiche organolettiche del vino finale, che nel caso del prosecco risultano generalmente più fresche e fruttate. Tuttavia, alcuni piccoli produttori e aziende medio-grandi propongono anche prosecco rifermentato in bottiglia, una pratica che si discosta dal metodo standard e che può conferire al vino note di lievito più pronunciate.

L’imbottigliamento del prosecco: preservare la freschezza e la qualità

L’imbottigliamento è la fase finale del processo produttivo del prosecco e riveste un’importanza fondamentale per preservare la sua freschezza e qualità.

La scelta del periodo ottimale: tradizione e fasi lunari

Secondo una tradizione radicata, il periodo ottimale per imbottigliare i vini frizzanti come il prosecco è durante la luna crescente o il primo quarto di luna. Si ritiene che questa fase lunare favorisca una maggiore vivacità e spinta delle bollicine nel vino. Dal punto di vista pratico, si consiglia spesso di effettuare l’imbottigliamento durante i mesi miti primaverili, come marzo e aprile, approfittando delle temperature più stabili. È generalmente raccomandato evitare di imbottigliare durante il novilunio e in giornate caratterizzate da vento o pioggia. La persistenza di queste raccomandazioni legate alle fasi lunari testimonia un forte legame con le pratiche tradizionali della vinificazione.

Le bottiglie e i tappi: elementi essenziali per la conservazione

Per l’imbottigliamento del prosecco si utilizzano tradizionali bottiglie di vetro, spesso con uno spessore maggiore per resistere alla pressione interna dei vini spumanti. Per il prosecco spumante e frizzante, i tappi più comuni sono quelli a fungo, realizzati in polietilene o sughero, che vengono fissati alla bottiglia con una gabbietta metallica, detta anche fermatappo. Questa chiusura è essenziale per impedire che la pressione interna possa far saltare il tappo. Per le bottiglie di capacità inferiore, fino a 0.375 litri, e per il prosecco tranquillo (fermo), è consentito l’uso del tappo a vite. È fondamentale che i tappi garantiscano una chiusura ermetica per preservare l’effervescenza e le qualità organolettiche del vino. La menzione specifica di bottiglie “champagnotta” e “bottiglia prosecco” sottolinea l’importanza di utilizzare contenitori progettati per sopportare la pressione dei vini spumanti.

Il processo di imbottigliamento: fasi e tecniche

Il processo di imbottigliamento inizia con la preparazione accurata della linea di imbottigliamento, che deve essere perfettamente pulita e sanificata per evitare qualsiasi forma di contaminazione. Le bottiglie vengono verificate per assicurarsi che siano integre e pulite. Il vino proveniente dalle autoclavi viene quindi travasato nelle bottiglie, spesso mediante l’utilizzo di riempitrici automatiche che garantiscono un livello di riempimento uniforme. Successivamente, le bottiglie vengono tappate con i tappi specifici per vini spumanti e, se necessario, viene applicata la gabbietta metallica. In alcuni casi, si possono utilizzare avvinatori per sanificare ulteriormente le bottiglie prima del riempimento. Durante il processo, è importante prestare attenzione al livello di riempimento e allo spazio che deve rimanere tra la superficie del vino e il tappo. L’attenzione alla pulizia e alla sanificazione della linea di imbottigliamento è cruciale per garantire la qualità e la sicurezza del prosecco imbottigliato.

Controlli di qualità durante l’imbottigliamento

Durante la fase di imbottigliamento vengono effettuati rigorosi controlli di qualità per garantire che il prodotto finale rispetti gli standard previsti. Si verifica l’assenza di corpi estranei all’interno delle bottiglie e si controlla l’integrità dei tappi e la loro corretta applicazione. Il livello di riempimento delle bottiglie viene costantemente monitorato. In molte cantine moderne, vengono utilizzati sistemi automatizzati con plc (programmable logic controller) per individuare e scartare eventuali bottiglie difettose. Si effettuano inoltre verifiche sul corretto funzionamento delle macchine imbottigliatrici, come la riempitrice e la tappatrice. L’implementazione di sistemi automatizzati di controllo qualità evidenzia l’impegno del settore nel garantire una qualità costante del prodotto finale.

Normative e denominazioni: doc e docg del prosecco

La produzione e l’imbottigliamento del prosecco sono strettamente regolamentati da specifici disciplinari di produzione per le denominazioni doc e docg. Questi disciplinari stabiliscono le norme per ogni fase, dalla coltivazione delle uve all’imbottigliamento, definendo le rese massime di uva per ettaro e la resa massima dell’uva in vino. Sono inoltre specificati i requisiti minimi per il titolo alcolometrico naturale delle uve e per il titolo alcolometrico minimo del vino, nonché le caratteristiche organolettiche che il prosecco deve possedere al momento dell’immissione al consumo, come il colore, l’odore, il sapore e la spuma.

I disciplinari contengono anche norme dettagliate per l’etichettatura, inclusa l’obbligatorietà di indicare l’annata di produzione per il prosecco spumante rosé millesimato. Per i vini docg, è previsto un sigillo in filigrana sul collo della bottiglia come ulteriore garanzia di qualità e autenticità. In determinate condizioni e con specifiche autorizzazioni, le operazioni di elaborazione e imbottigliamento possono essere effettuate anche in cantine situate in province limitrofe alla zona di produzione. La rigorosa regolamentazione della produzione del prosecco sottolinea l’importanza del controllo qualità e della tutela del consumatore all’interno del settore. I controlli più severi e gli standard qualitativi più elevati associati al prosecco docg rispetto al doc giustificano la differenza di prezzo e la percezione del docg come denominazione superiore.

Tabella 2: differenze chiave tra prosecco doc e docg

| Caratteristica | Prosecco DOC | Prosecco DOCG |

| Area di Produzione | Vasta area comprendente nove province del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia | Area più ristretta limitata alle colline di Conegliano Valdobbiadene e Asolo |

| Controlli di Qualità | Meno rigidi | Più rigidi e severi |

| Complessità Aromatica | Generalmente più semplice | Bouquet aromatico più ricco e variegato |

| Struttura | Più leggera | Più corposa |

| Persistenza Aromatica | Meno lunga | Più lunga |

| Gradazione Alcolica Massima | Circa 11% | Fino a 12% |

| Sigillo di Garanzia | Non sempre presente | Sigillo in filigrana sul collo della bottiglia |

| Prezzo | Generalmente inferiore | Generalmente superiore |

Conclusione: l’arte e la scienza dietro ogni bottiglia di prosecco

La produzione del prosecco è un processo complesso che combina sapientemente tradizione, conoscenza del territorio e rigorose normative. Dalla vendemmia all’imbottigliamento, ogni fase è cruciale per garantire la qualità e l’unicità di questo amato vino spumante. Il metodo di produzione del prosecco, con la sua specificità del metodo charmat-martinotti, conferisce al prosecco le sue caratteristiche bollicine e la sua freschezza inconfondibile. L’imbottigliamento del prosecco è un momento delicato che richiede attenzione ai dettagli per preservare al meglio le qualità del vino. La produzione del prosecco è quindi il risultato di un meticoloso lavoro che rispetta la storia e il territorio, garantendo un prodotto apprezzato in tutto il mondo.

Potrebbero interessarti: